“Se mi lasci ti ammazzo”

17/07/2013 di Chiara Lalli

Spesso dopo un omicidio emerge una lunga catena di precedenti tentativi di arrestare un processo in atto. Proprio come nel caso di Rosalia Bonanno, assassinata dall’ex compagno Benedetto Conti davanti al figlio di quasi due anni. Prima di essere uccisa Rosalia lo aveva denunciato più volte. La madre ha commentato: “Ora che mia figlia è morta siete venuti tutti. Ma per due anni no, per due anni di denunce no. E ora mia figlia è morta. L’avete tutti sulla coscienza”.

SI POTEVA EVITARE? – Sono stati ignorati o sottovalutati i segni prodromici? Quando e come si interpretano gli anelli precedenti a quello mortale? Come si riconosce la violenza di genere? Costanza Jesurum, psicologa, ha lavorato per alcuni mesi in un centro antiviolenza e ha incontrato molte persone coinvolte in storie simili a quella di Rosalia Bonanno. Donne aggredite, recluse, minacciate. “La spiegazione della violenza di genere si può articolare su più livelli: psicologico, economico e sociologico. Però io credo che il primo sia molto importante e che sia poco condivisa l’idea della sua centralità. Ovviamente ci possono essere diverse chiavi di accesso e di interpretazione. La vecchia lettura femminista, che indica come responsabile il dominio di un genere su un altro e non riconosce uno statuto psicologico al maschio, è ancora forte: secondo me vale soprattutto fuori dall’Italia. Poi c’è un’altra chiave, quella socioeconomica e culturale: ceto, reddito e cultura di appartenenza. Infine quella psicodinamica e psichiatrica, nei centri spesso ridimensionata”.

“FEMMINICIDIO” – Il termine può piacere o no, ma forse prima di decidere potremmo provare a circoscriverlo. “È un termine nato in Sud America, e in quel contesto è pertinente perché descrive una patologia culturale che patologizza il soggetto – o forse l’oggetto – e ne fa in quanto “femmina” il bersaglio della violenza. Esistono tutte le possibili sfumature di psicopatologie culturali, ma direi che qui la carica della psicopatologia individuale è più forte. Qui esistono molti strumenti per riconoscere la donna come soggetto meritevole di rispetto, hai un sistema giuridico che afferma ormai la parità e ci sono stati molti passi verso l’uguaglianza. Cambia secondo il contesto, ovviamente, ma questi strumenti esistono e se non li vedi è più personale che sociale”. “Femminicidio” è la traduzione sintetica di “intimate partner femicide”, che rientra in quel dominio che potremmo chiamare violenza domestica (“intimate partner violence”).

CONTESTO – Valutare quanto il contesto culturale pesi sui nostri comportamenti è una procedura complicata: qui ci basti tenere a mente questa correlazione e ricordarcela come strumento di diagnosi differenziale. “I sistemi culturali – continua Jesurum – forgiano le famiglie e i valori: quello che per qualcuno è corretto, per qualcun altro è patologia culturale. I centri antiviolenza costituiscono un’interfaccia con aree lontane del terzo mondo: ci sono tante donne extracomunitarie. Le persone di sinistra si trovano spesso davanti al paradosso di prendere atto della violenza culturale e di predicare il rispetto della cultura che produce quella violenza. Succede anche con le italiane, soprattutto del sud. Raramente dicono “mi mena perché è maschilista”. Per anni si fanno menare, finché poi magari è un tradimento che le spinge a denunciare le violenze sopportate fino a quel momento”.

RADICI PSICOLOGICHE – Di radici psicopatologie della violenza si può parlare solo in determinate circostanze. Quando le donne hanno una possibilità di scelta, intravedono – o potrebbero intravedere – le alternative. “Io ho visto donne, madri – continua Jesurum –vendere le proprie figlie di 16 anni a uomini di 70 anni. Una di queste figlie a 23 aveva già due figli. Il vecchio zio-marito cerca di strozzarla. C’è qualche scelta qui? O ancora una ragazza delle Filippine. Se sei un uomo ti va sicuramente meglio: hai il tuo clan che ti protegge, ti aiuta se hai bisogno di soldi, poi magari si riunisce per decidere quale femmina deve andare a lavorare e a sposarsi con questo che non ha mai visto. La prescelta dalle Filippine arriva qui, per il matrimonio combinato, contro la sua volontà. Non si può parlare di psicopatologia, questa donna è una schiava. E guarda che la scelgono forte per sopravvivere – ma se litiga o si ribella rischia di essere ammazzata di botte”.

LAMA, 19 ANNI – I nostri parametri si sgretolano davanti a storie del genere. Gli strumenti diagnostici non possono essere gli stessi, così come i tentativi di rimediare a passati del genere (potremmo usare lo stesso aggettivo “terapeutici” per questi tentativi?). Nel 2010 Differenza Donna ha raccolto alcune storie in “La svolta”, tra cui quella di Lama, poco più che una bambina, arrivata al centro di Mehwar di Betlemme con 5 proiettili in corpo (ci sono alcune ricerche e altre pubblicazioni a cura di DD). La ragazzina era stata quasi uccisa dalla sua famiglia, disonorata da un amore proibito e dalla fuga di Lama insieme a Marcel. La ribellione al matrimonio combinato è una colpa che merita la morte. È viva solo per circostanze fortunate.

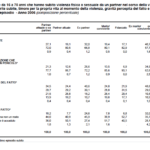

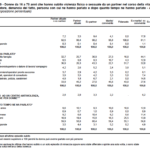

LUOGHI COMUNI – “Non bisogna cadere nelle facili trappole del sentito dire. Scorrendo i dati raccolti dall’indagine ISTAT (si veda “Sicurezza delle donne” e “Violenza e maltrattamenti contro le donne fuori e dentro la famiglia”), cui partecipai, potrebbe essere sorprendente scoprire che la violenza è più diffusa in città che in campagna, al nord piuttosto che a sud. Nel nostro contesto la psicopatologia è elicitata dalla nostra evoluzione culturale, dal cambiamento. Dove c’è staticità che la meni a fare?”. Poi certo la marginalità sociale e il ceto basso incidono, soprattutto perché implicano, di fatto, la disponibilità di meno strumenti e una rete più fragile per le persone. La ridotta consapevolezza incide sull’accesso ai servizi: se ci sono e non lo sai, il risultato è lo stesso. “E poi in alcuni contesti – aggiunge Jesurum – la vergogna e lo stigma sono potenti handicap autoimposti. Per non parlare del fatto che al sud i centri non ci stanno. Fino a Napoli. Poi basta”. Ecco la mappa dei centri a cura di Solidea . Nel 2008 è nata l’Associazione nazionale dei centri antiviolenza, D.i.Re, . Associazioni simili sono l’europea Waves: Womens against violence Europe e l’associazione mondiale Women’s global network Global Network of Women’s.

CETI ALTI – A proposito dei luoghi comuni, uno dei più pericolosi potrebbe nascondersi dietro alla facciata dei “professionisti”. “Ho incontrato alcune donne tiranneggiate da mariti insospettabili. Un avvocato della Fao, violentata dal marito sieropositivo. Un altro grande classico: compagno altolocato (giudice o avvocato) con un disturbo grave di personalità e che usa la violenza di genere come strumento della sua patologia. La moglie è terrorizzata perché lui ha il potere. La minaccia: “ti faccio mettere al gabbio”, “chi vuoi che creda a te?”. In casi del genere si crea un’alleanza tra genere e potere. D’altra parte il potere è molto genderizzato. A che gradino siamo nel mondo? Molto bassi. Lavorare su questo meccanismo offre anche la possibilità di lavorare sugli uomini”.

POTERE – Per rompere l’alleanza tra potere e violenza da anni si svolgono corsi sulla violenza di genere e sul contesto in cui si radica e fiorisce: nelle procure, alla magistratura, nei distretti di polizia, negli ospedali. La parola d’ordine è: riconoscere la violenza. E poi ovviamente saperla gestire, contenere, indirizzare. Ma il primo passo è intercettarla nei silenzi, nelle cadute accidentali, nelle scuse che le vittime costruiscono a protezione del carnefice. “Questo è un punto fondamentale, e dovrebbero esserci molti più fondi e finanziamenti. Ma c’è un altro aspetto che bisognerebbe correggere al più presto, e riguarda la gestione delle denunce”.

COME FOSSE LA PRIMA VOLTA – “Se donna denuncia può succedere che la seconda, la terza, la quarta e tutte le successive denunce non siano messe in connessione. È sempre la prima denuncia. Il raccordo tra le varie denunce è fatto solo dal PM oppure è richiesto dall’avvocato di parte. La richiesta viene fatta solo se c’è la giusta sensibilità, se ci si rende conto che potremmo trovarci davanti a un processo, non a casi isolati. Questa frammentazione impedisce alle forze dell’ordine di vedere bene la successione e l’incremento violenza, che di frequente poi arriva fino alla morte. Se la donna ottiene che si apra un processo, magari dopo 7 o 8 denunce, e il PM si rende conto di trovarsi davanti a una spirale di violenza allora il procedimento sarà più veloce. Se sottovaluta o non interpreta correttamente, accecato dal “delitto passionale” o qualcosa di simile, valuterà la donna come testimone e ogni cosa che dirà dovrà essere valutata e nel frattempo fa in tempo a morire più volte”.

LA PAURA – È facile sottovalutare come la paura sia potente, manipolatoria. Calcolare l’effetto di uno che ti dice “se te ne vai ti ammazzo”. “Così com’è difficile capire come sia possibile che una donna picchiata ti dica di essere caduta dalle scale. Oppure lo ammette ma poi vuole tornare a casa. Il pericolo di morte non è molto chiaro se non formi le persone, perfino quando sei tu stessa a rischiare di essere uccisa”.

RETE – Esiste già una rete tra ospedali, centri antiviolenza, procure, ma è ancora troppo fragile. E ci sono così tante differenze territoriali: la possibilità di sopravvivere dipende spesso dal luogo in cui vivi. “Non solo – aggiunge Jesurum – si tende a operare solo sulle vittime, non cambiando l’assetto in cui la vittima è divenuta tale. Lavorando cioè solo sul sintomo e non sul quadro che l’ha determinato, come se continuassimo ad assumere antidolorifici senza intervenire sulla causa scatenante”. Sul quadro si può intervenire entrando nelle scuole, ma anche qui il panorama sembra molto disomogeneo. “Ce ne sono molti di progetti scolastici di sensibilizzazione, c’è un’ottima accoglienza, i ragazzini si divertono, partecipano. Vai a fortuna però – dipende della scuola in cui capiti. La priorità per molti dirigenti scolastici sono i programmi ministeriali, e per esempio molte scuole del centro figo quasi non fanno corsi sulla violenza di genere. Rimangono imprigionati in un’accettazione di facciata. C’è più entusiasmo nelle periferie, o nelle scuole sgarrupate. È bizzarro: chi avrebbe più mezzi si tira indietro. Anche questo mette in discussione gli stereotipi”.

VITTIMA – Come ci si condanna a rimanere vittime?, è una domanda frequente. “La “complicità” dipende da una costellazione di fattori. Esiste un’asimmetria di potere nel genere, con molte ricadute pratiche (vedi avvocato e giudice). Magari ti sposi e vai a casa nella famiglia di tuo marito. Inoltre, se hai un lavoro e fai un figlio rischi di perderlo. In un contesto tanto chiuso, dove vai con i figli e senza lavoro?”. In sintesi, si diventa più facilmente vittime quando la realtà è ostile. “Mi ricordo un caso di un uomo che aveva eliminato tutte le scarpe sinistre della compagna per non farla uscire. Il padre e il fratello di lui abitavano nello stesso palazzo, la controllavano. E poi l’hanno menata per farla stare in casa. L’omertà è fatta di una rete parentale soffocante. Spesso è difficile rendersi conto di questo contesto materiale di non scelta. Il cambiamento è subdolo e graduale, e finisci per faticare a capire il momento in cui devi rompere per salvarti la vita”. La violenza arriva spesso lentamente, è mischiata al sentimento affettivo, alle scuse e alle promesse di non farlo più. Qui ne parla Leslie Morgan Steiner in una TED Conference nel novembre 2012, “Perché le vittime di violenza domestica non se ne vanno?”.

DINAMICA FAMILIARE – Per mettere a fuoco la matrice psicologica sarebbe fondamentale avere a che fare con tutta la famiglia. “Nei centri antiviolenza – conclude Jesurum – non ho avuto la possibilità di conoscere direttamente la dinamica familiare, ma solo le donne. Lavorando in un centro di psicopatologia infantile che collaborava con i tribunali, ho invece avuto modo di vedere le radici e non solo gli effetti sulle vittime (in quel caso, i bambini). Solo così possiamo renderci conto degli incastri di psicopatologie, funzionali alle storie di provenienza, e di alcuni fenomeni incomprensibili dall’esterno, come per esempio la coazione a ripetere: sceglierti sempre un compagno violento. Solo lavorando sul nucleo familiare possiamo interrompere questo passaggio di testimone, provare a cambiare le modalità relazionali e attenuare una conflittualità dannosa e duratura. Perché la violenza di genere in termini psicopatologici ha a che fare con l’identità del femminile, con l’invidia della capacità procreativa. Le percentuali della violenza su donne incinte sono alte. Spesso è una violenza pregressa, un’abitudine. Ma c’entra anche il fatto che il maschio possa disprezzare la donna proprio in quanto incinta, e si difenda denigrandola e riducendola a cosa morta. Avvicinarsi alle famiglie offre una possibilità di fermare un vero e proprio circolo vizioso, perché una donna maltrattata e considerata come cosa morta impara a pensarsi in quel modo, e non avrà che un uomo che la tratterà di conseguenza. Quel pensiero lo trasmetterà ai figli. In particolare, se avrà una figlia femmina con molta probabilità le passerà il disprezzo per se stessa. Ovviamente sono meccanismi e incastri molti più complessi di così, ma la condizione necessaria per arrivare a cambiare la fotografia sulla violenza di genere non può che passare tramite l’intero gruppo familiare – che è il primo contesto in cui viviamo e in cui impariamo a interagire”.