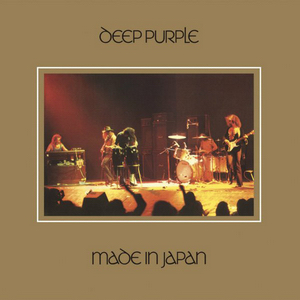

Made in Japan: a volte basta poco per tirar giù lo stadio

26/09/2009 di Alessandro D'Amato

Prima di loro sembrava impossibile avere successo con un album live. E soprattutto, farlo senza ri-registrarci sopra per coprire gli errori. Non c’è trucco, non c’è inganno. Solo rock.

“Parlare di musica è come danzare di architettura” (cit.): Made in Japan, Deep Purple, 1972: perché oltre a Morgan c’è molto di più, cari i miei gggiovanidoggi

Hanno appena tirato fuori una serie di dischi davvero grandi (Fireball, In Rock, Machine Head) e persino un 45 giri da hit (Smoke on the water), ma soprattutto – dicono – danno il meglio di sé dal vivo. Quelli lì, con gli occhi a mandorla ruggiscono compiti: hanno studiato da pubblico rock, si sono preparati prima di venire all’interrogazione. Questi giapponesi sono così precisi, god damn’it. Sul palco invece sono in cinque: Gillan alla voce, Roger  Glover al basso, Jon Lord a organo e tastiere, Ian Paice alla batteria. E poi c’è lui: Ritchie Blackmore, con Stratocaster e marshallone d’ordinanza. “This song’s call’d Highway Star”, dice più o meno Ian Gillan mentre comincia il crescendo e Paice comincia già a pistare sul rullante.

Glover al basso, Jon Lord a organo e tastiere, Ian Paice alla batteria. E poi c’è lui: Ritchie Blackmore, con Stratocaster e marshallone d’ordinanza. “This song’s call’d Highway Star”, dice più o meno Ian Gillan mentre comincia il crescendo e Paice comincia già a pistare sul rullante.

HIGHWAY STAR – Poi entra lui: vraamm, vraamm, vraamm (tiuuuu), vraaamm (tiuuuu), vraaam. Quattro powerchords stirati al massimo e un giochino con il plettro che “gratta” le corde attraverso la tastiera seguito dall’armonico tirato su con la leva per presentarsi: Blackmore è arrivato, e le stoppatone con cui accompagna Gillian nella strofa fanno paura. Quando sei arrivato al pre-chorus si ode distintamente solo lui e la batteria. Ha cacciato tutti gli altri, perché vale la pena solo stare a sentire come corre. Chorus, seconda strofa, prechorus e di nuovo chorus prima dell’assolo di organo – e Ritchie lo accompagna, ascoltando come si fanno i sedicesimi, perché sa che tra poco toccherà a lui. Sono passati appena tre minuti e non sai più dov’è che sono finiti, mentre ai giochini di Lord si sostituisce un bridge che riporta alla strofa. Madonna. Ma davvero si può suonare così? “I love her I need her / I seed her / Yeah she turns me on / Alright hold on tight / I’m a highway star” strilla ancora Gillian, ma si sente che il bello – il solo di Blackmore – deve ancora arrivare. E infatti arriva. Comincia in sordina, tirando qualche frase un po’ indietro, un po’ fuori tempo (non sarà il suo forte fino agli anni ’80). Poi la prima scaletta viene da dio, la frase è così cantabile che ti viene voglia di farlo in coro; la ripete, perché così fanno i veri blues man. E subito dopo, i sedicesimi fantastici sugli arpeggi degli accordi che cambiano, seguiti dalla scala cromatica. Tutto plettrato, dalla prima all’ultima nota. Pochi ci riuscivano a quell’epoca. Signori, ecco a voi il più matto dopo Hendrix. Ritchie Blackmore c’è.

CHILD ON THE WATER – Il riff l’hanno copiato, il testo è di un banale davvero impressionante; forse è anche troppo lunga. Ma Child in Time è il vero classico dei Deep Purple. Le bacchettedi Paice che sottolineano i due accordi iniziali, i fraseggi di Lord, il canto soffuso di Gillan: ci credono proprio tanto. Anche quando arrivano i leggendari “urli“, quelli che facevano tremare – o, secondo racconti più entusiasti, rompevano addirittura – i vetri delle finestre già siamo pronti a partire: l’obbligato suonato all’unisono prelude all’ennesimo solo di organo, che la chitarra accompagna mentre non vede l’ora che tocchi a lei. Glover comincia a galoppare quando ancora Blackmore ci intrattiene con quel blues un po’ così, quella diesis 4a un po’ così, quella terza bemolle ancora un po’ così che ti sembra non avere mai sentito nessuno suonare in quella maniera: così cattivo e, insieme, così melodico, cantabile, appassionato. Si sta sforzando di spiegarlo a tutti, con quei giochini con la leva: è lui l’erede di Hendrix; anzi, è molto più bravo anche se non tutti se ne sono accorti. Subito dopo arriva un altro inno. Il riff è forse il più famoso che sia mai uscito da una Stratocaster, l’accompagnamento sul charleston del batterista nell’introduzione è quanto di più eccitante sia stato mai fatto finora, la canzone – la storia di un incendio a Montreux causato dal coglione di turno che sparò un razzo segnaletico finendo per dare fuoco al Casinò, con tanto di citazione del mitico Frank Zappa – ha una struttura molto usuale. Ma quelle quattro note in scala blues con acciaccatura (o cromatismo) sono scolpite nella testa di qualsiasi cretino abbia mai preso in mano una chitarra. Il suo solo è il solito uragano non esattamente ben definito e nemmeno tanto a tempo, all’inizio. Ma quel bending di un tono e mezzo seguito dalle plettrate sulla corda alzata e riportata giù e dal trillone finale è ancora qualcosa che rimane dentro le orecchie di tutti.

STRANGE KIND OF MULE – The Mule, che segue, è una delle canzoni più old style deep purple, con il riff suonato all’unisono da organo e chitarra, e Paice che sembra andarsene per conto suo – ma lo fa da dio. Ma un motivo c’è, e dopo la prima strofa ce lo spiega proprio lui il perché: comincia uno degli assoli di batteria più trascinanti della storia, ancora più bello perché mentre i drummers dell’epoca erano soliti riempirsi del maggior numero di percussioni possibile per dare la scena, Paice s’è presentato sul palco con un solo tom e un paio di piatti, oltre a timpano, rullante, cassa e charleston. Tutto solo, come un Elvin Jones del rock, comincia e finisce da solo, rendendo “melodico” quello che per definizione non può esserlo. Sarà anche un mulo, il batterista, ma raramente se ne sono sentiti di più delicati, armonici, ludici. Strange Kind of Woman sono dieci minuti di canzone suonati alla grande. Comincia con il riffone di chitarra accompagnato dalla batteria che chiude su un #9 alla Hendrix (guardacaso), poi il tempo quasi boogie ci porta al ritornello che, se lo cantavano i Beach Boys, a quest’ora stava negli annali della storia. Lo canta Ian con quella vociaccia blues, e va bene anche così. Il primo solo stavolta tocca a Blackmore, e un po’ di ripetitività comincia a farsi sentire, il tappetone srotolato dall’organo è la cosa più godibile. Altra strofa, altro ritornello, altro solo, e poi c’è il leggendario duetto tra chitarra e voce, con Blackmore che ammicca gattone sulle sue pentatoniche e Gillian che gli fa il verso, mentre il pubblico applaude a tempo sul secondo e sul quarto movimento. Il giochino è fantastico, e quando Ian imita le melodie di Blackmore e poi gli ruba il turno, sembra che la chitarra gli sia davvero finita nell’ugola. Dubudadaba dubudadaba dabadabà, dicono all’unisono sullo swing sixties che porta Paice. Poi la musica si stoppa e arriva il famosissimo acutone: dieci secondi al limite dell’ultrasuono che di solito preoccupano anzichenò il gatto di casa, il quale si guarda in giro sentendosi in pericolo. Ed è confermato: a certi volumi, i vetri tremano davvero.