Rino Tommasi: “Alì, un mito. Ma ormai la boxe non ha più fame”

10/12/2014 di Boris Sollazzo

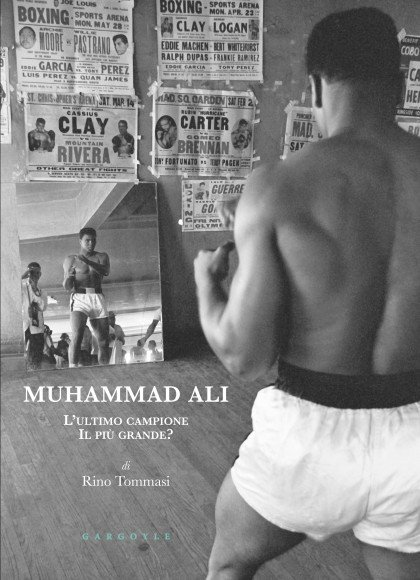

Rino Tommasi è una leggenda vivente. Per quelle telecronache di partite di tennis che con il sodale Clerici divengono momenti di poesia sportiva (e vale anche per un ebook scritto con Adriano Aiello, Quando c’era il tennis, pagine squisite e appassionanti), per la sua storia (è stato l’organizzatore di incontri di pugilato più giovane d’Italia), per come sa parlare di sport in ogni sua accezione. Ora – e ve lo consigliamo per Natale – è uscito in libreria con uno splendido volume edito dalla Gargoyle (un catalogo di genere straordinario e biografie mai banali tra i suoi titoli migliori), Muhammad Ali- L’ultimo campione, il più grande?, un viaggio nella storia di un uomo eccezionale, fuori e dentro il ring. La prosa chiara, le foto scelte con cura e gusto, la voglia di riflettere sull’icona e non solo sul mito sportivo, si uniscono in un viaggio nel pugilato e nel suo simbolo più potente. Non solo un libro, ma un angolo di visione come sempre originale, quello di Tommasi, nei confronti di quello che è anche un fenomeno culturale, politico, sociale. Lo ha spiegato molto bene alla partecipata presentazione appena tenutasi alla Fiera della piccola e media editoria tenutasi a Roma.

Cassius Clay. Muhammad Ali. Due facce di un grandissimo. Che lei definisce, giustamente, l’ultimo campione. Perché, però, alla domanda se sia il più grande, lascia il punto interrogativo?

Dopo di lui il diluvio. Come mai?

La verità è che negli ultimi decenni non è arrivato qualcuno alla sua altezza: ci ha provato Tyson a insidiare le 4-5 leggende alla Marciano, alla Robinson, alla Ali, ma ha fallito. E altri che pure avevano un gran talento, come Lennox Lewis, non hanno avuto rivali. E non mi parlate dei Klitschko, potentissimi ma non colpiscono la fantasia degli appassionati.

Non sarà che oltre ai grandi pugili, ora mancano anche i grandi narratori di sport come lei?

Non so, credo di no. Ma è vero che attorno alla boxe non c’è più quell’aura di potenza e importanza di un tempo, non a caso non è più un sogno per molti. Non tanto perché non sappiamo più raccontarla, ma perché ha perduto di fascino. Quando ho cominciato io, 50 anni fa, chi approcciava il giornalismo sportivo poteva scegliere la boxe come campo d’elezione, oggi no. Perché non ci sono più i personaggi e con i pugni non si apre più alcuna porta. Un pugile non diventa più un simbolo come Muhammad Ali, un’icona di lotta e di riscatto. Non c’è più fame. In chi la fa e in chi la guarda.

Qual era il segreto di Muhammad Ali secondo lei?

Ali era un nero che piaceva anche ai bianchi, la barriera razziale che faceva da freno a molti atleti che lo avevano preceduto, quando arriva lui non conta più. Nonostante la statistica ci dica che sul ring sono migliori i neri dei bianchi, da sempre, solo lui abbatte quel muro. E poi aveva fame, pur non essendo un uomo che veniva dal basso voleva tutto, era un vincente. Lo vedevi anche da quelle dichiarazioni presuntuose e geniali.

Dopo di lui, nessuno ha saputo ripeterne gesta e dichiarazioni. Forse perché allora c’erano angoli di disperazione da cui uscivano i campioni, ora non più.

Lei ha saputo raccontare come nessun altro due discipline profondamente diverse, come il tennis e il pugilato. Cosa li unisce, nel suo cuore?

Sono degli sport individuali, che si prestano a una classificazione storica dei personaggi che hanno dominato questo scenario. Viene naturale farlo. Anche nella boxe, dove i numeri non sono tiranni, come lo sono nell’atletica ad esempio: Jesse Owens correva in 10 secondi e due decimi e tu sapevi che era il migliore, ai suoi tempi. Nel pugilato c’è il numero di ko, è vero, a dirti qualcosa di una carriera – la casella delle sconfitte di Marciano, rimasta a zero, ormai è leggenda – ma c’è anche il giudizio di chi guarda. E puoi capire chi è il campionissimo così, perché di verdetti sbagliati che hanno cambiato la storia di questo sport ce ne sono stati pochi.

Cosa la colpisce di Ali, avendolo conosciuto?

L’ho conosciuto Ali, è vero, l’ho visto muoversi e parlare spesso. Se parlavamo a tu per tu, lui era una cosa, se aveva di fronte un capannello, lui predicava. Era consapevole del suo peso politico, del suo ruolo nella Storia come nello show business. D’altronde univa una testa pensante all’idea che lui era un peso massimo, anzi il migliore dei pesi massimi, e quindi nell’immaginario di tutti era l’uomo più forte del mondo.

Più forte, che non vuol dire sempre il più bravo, perché non è detto che in questa categoria di peso ci siano gli atleti migliori tecnicamente: di sicuro Robinson era più elegante e raffinato di Ali. Un uomo di 70 chili si muove meglio di uno di 90, va detto.

Anche se poi in Muhammad Ali tutto era fondato su una dote imprevedibile per la sua categoria, la velocità.

Ci racconta un vostro incontro? Fuori dal ring, ovvio.

Veniva dall’Africa e avrebbe fatto scalo a Roma. Andai lì, l’avevo saputo poco prima. Mi vide, parlammo, e mi disse “voglio vedere il Colosseo”. Era il 1979, ce lo portai, e lì fu subito attorniato da appassionati, turisti, una folla. Siamo stati insieme per due ore, capii quanto fosse conscio di chi fosse Muhammad Ali per il mondo. Tra di noi frenava quell’istinto istrione, ma un po’ recitava sempre. Sono fortunato, anche perché si fidava di me, grazie alla nostra comune amicizia con i fratelli Dandi, calabresi, molto importanti per la sua formazione sportiva. E questo mi ha permesso di conoscerlo meglio.

Forse il suo unico difetto è stato non sapersi fermare in tempo, sporcare il suo mito con un fine carriera non degno di lui. Stesso errore fatto all’olimpiade del centenario?

E della boxe tricolore cosa ci dice?

Il pugilato italiano? Vale per noi quello che vale per tutti: manca la fame. La boxe è un’erba che non cresce nel giardino dei ricchi e questo sport non dà più quelle opportunità che consegnava ai nostri sogni prima. E poi è più facile andare a rubare che diventare un campione, parliamoci chiaro. Ali, pur non essendo un figlio del ghetto, voleva crescere, migliorarsi, fare un salto di qualità. Arrivò a questo sport che sapeva a stento leggere, ha finito dominando i media e il pubblico meglio di tanti plurilaureati. Lo ha fatto con prepotenza, ha imposto il suo essere il migliore a tutti. Non è stato solo campione del mondo, quel mondo l’ha tenuto tra le sue mani.

Cos’è per lei lo sport?

Lo sport quando non è inquinato da situazioni che ne annacquano e alterano valori, talenti, meriti e risultati, io lo amo profondamente. Perché è il confronto naturale tra gli uomini, che mette in campo fisico e intelligenza, è la più completa delle sfide. Poi, per uno come me che è appassionato di classifiche e statistiche, è ancora più appassionante. Mi affascina confrontare persino specialità diverse: più grande il velocista Jesse Owens o l’hockeysta Wayne Gretzky? Difficilissimo ma interessante cercare di capirlo. In questo senso un’occasione unica per tirare un bilancio è sempre l’Olimpiade, che con la sua cadenza quadriennale ti consente uno sguardo meno legato alla stretta attualità, una contestualizzazione storica maggiore.

Ora cosa la incuriosisce? Di cosa scriverà in futuro?

Ora penso di fare qualcosa sul calcio. Anche se da un’altra parte, però, freno questo mio intento. Perché è uno sport troppo popolare e condizionato dalla passione che suscita, dal tifo. Il calcio non richiede una preparazione particolare per dare dei giudizi e anche nel mondo dei giornalisti sportivi spesso si passa per il setaccio dell’amore per una squadra. Per carità, io sono contento se il Verona vince ma detto questo in ogni sport scelgo in base alla mia competenza, con la presunzione della consapevolezza.

Ma almeno ce lo dice chi è il più grande tra Maradona e Pelé?

Il calciatore migliore non è ancora nato. Se definisci un campione del calcio come tale, inevitabilmente prediligi chi hai visto personalmente. E pure se cerchi di agire obiettivamente sei condizionato dal progresso. L’uomo è sempre più preparato fisicamente e tecnicamente e allo stesso tempo anche i mezzi con cui vengono ripresi gli atleti, la tecnica cinematografica della rappresentazione visiva e televisiva, migliora i loro gesti sportivi ai nostri occhi. Prima li vedevi male, ora li vedi in ogni dettaglio. Ma chi l’ha visto dal vero, per dire, sostiene che Alfredo Di Stefano fosse più grande sia del Pibe che di O’ Rey. Ma ci sono poche immagini a confermarcelo, per sua sfortuna.

E dei suoi colleghi chi è il migliore?

Gianni Brera, era un maestro, aveva una qualità di giudizio e conoscenza superiore a quelle degli altri, dava un’impronta unica al proprio lavoro. E aveva la capacità di andare oltre lo sport, non si fermava solo all’atto sportivo o al gossip, cercava anche il fenomeno culturale. Qualcosa che cerco di fare anche io. Come lui, come me ce ne sono molti altri, ma quasi tutti non ci sono più.